Landscape Suicide (EUA, 1986)

Normalmente, tendemos a acreditar que por trás de um assassino há intenções grandiosamente malignas, uma máquina do mal que só se sacia com o sangue de suas vítimas. Esta não é uma ideia de todo errada. Alguns, sim, parecem agir conforme esta lógica. Outros, não. Nestes casos, o comportamento de um criminoso pode ser pautado por certa banalidade. Hannah Arendt, a socióloga alemã de origem judaica, associou as palavras banalidade e mal para descrever o modus operandi de Adolf Eichmann, o burocrata da morte a serviço do Nazismo, durante a Segunda Guerra. Muito provavelmente, ela não pensou em associá-las com bandidos comuns, fora de um contexto amplo como o existente nos crimes de guerra. Lançado em 1986, um misto de documentário e filme de crime, Landscape Suicide (sem versão para o Brasil), do cineasta James Benning, bate nesta tecla.

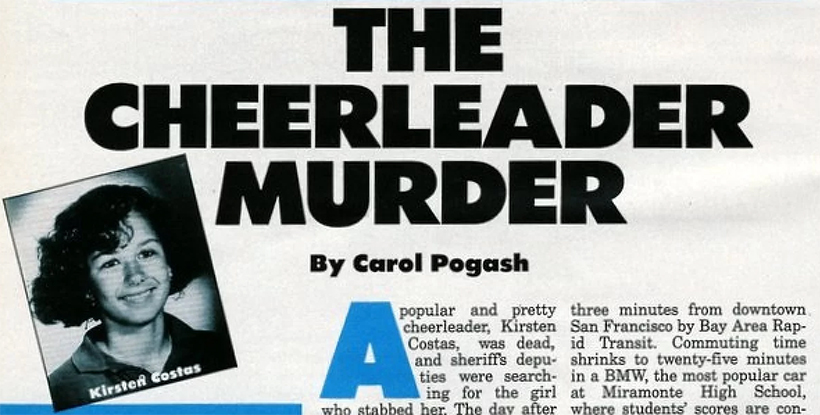

Ao longo de 1h30 de filme, o cineasta discorre (se é que esta é a melhor palavra a ser empregada neste caso) sobre dois criminosos famosos da antologia policial norte-americana: Bernadette Protti e Edward “Ed” Gein. Distantes 27 anos no tempo, eles ganharam notoriedade por motivos diferentes. Em 1957, ele estampou as capas de quase todos os principais jornais dos Estados Unidos como o homem que matou Bernice Worden e que violava criptas atrás de corpos de mulheres que lembrassem sua falecida mãe. Já em 1984, Bernadette, uma adolescente sem charme, matou sua colega de escola, Kirsten Costas, de 15 anos, após um ataque de fúria e ciúmes. O motivo? Simples: ela invejava o fato da outra ser líder de torcida. Motivos tão torpes são completamente desprovidos de sentidos para pessoas como nós. Benning sabe disto e nunca almejou uma explicação para eles.

Existem apenas duas cenas faladas em todo o longa-metragem. Ambas com, mais ou menos, 15 ou 20 minutos. Elas consistem em tomadas de depoimentos dos assassinos. São interrogatórios encenados, com os atores Elion Sacker e Rhonda Bell interpretando os respectivos criminosos. A hora restante é toda composta por imagens cotidianas de Orinda, na Califórnia, e Plainfield, Wisconsin, cidades onde ocorreram os crimes: um homem jogando tênis sozinho, uma mulher dançando, carros transitando de lá para cá. Dias escuros. Nublados e chuvosos. Sem nesgas de sol. Ruídos em profusão linear. Tudo absolutamente banal. Tão banal quanto a forma como Bernadette e Gein testemunham. Os olhos do atores traduzem uma passividade e uma ausência de emoção incomuns diante de crimes que chocam a maioria das pessoas. Paralelamente, planos estáticos, captados com esmero de artesão pelo cineasta, e uma monocórdia narração em off reforçam esta sensação.

Os sentimentos provocados por Landscape Suicide são de uma inquietação crescente que não se desfaz, nas horas seguintes, após assistir a este filme. Pode uma obra concebida de tal jeito ser mais fatigante do que outra que se proponha mostrar vísceras, corpos desmembrados e sangue? Pode. O mal, conforme mostrado por James Benning, está escondido na banalidade das coisas. Mora ao nosso lado e frequenta os mesmos lugares. Não tem rosto ou forma própria. Arendt já tinha versado sobre isto, só que é muito mais fácil aceitá-lo quando gestado no seio do Nazismo. E se procurarmos outras referências nas artes, veremos que “It”, o romance de Stephen King em que a Coisa explora medos reais (e até banais) na hora de fragilizar suas vítimas, tem suas duas linhas temporais iniciadas em 1957 e 1984. Mera coincidência ou será que King tinha em mente Bernadette e Gein quando escreveu?

Desliguem os celulares e excepcional diversão.